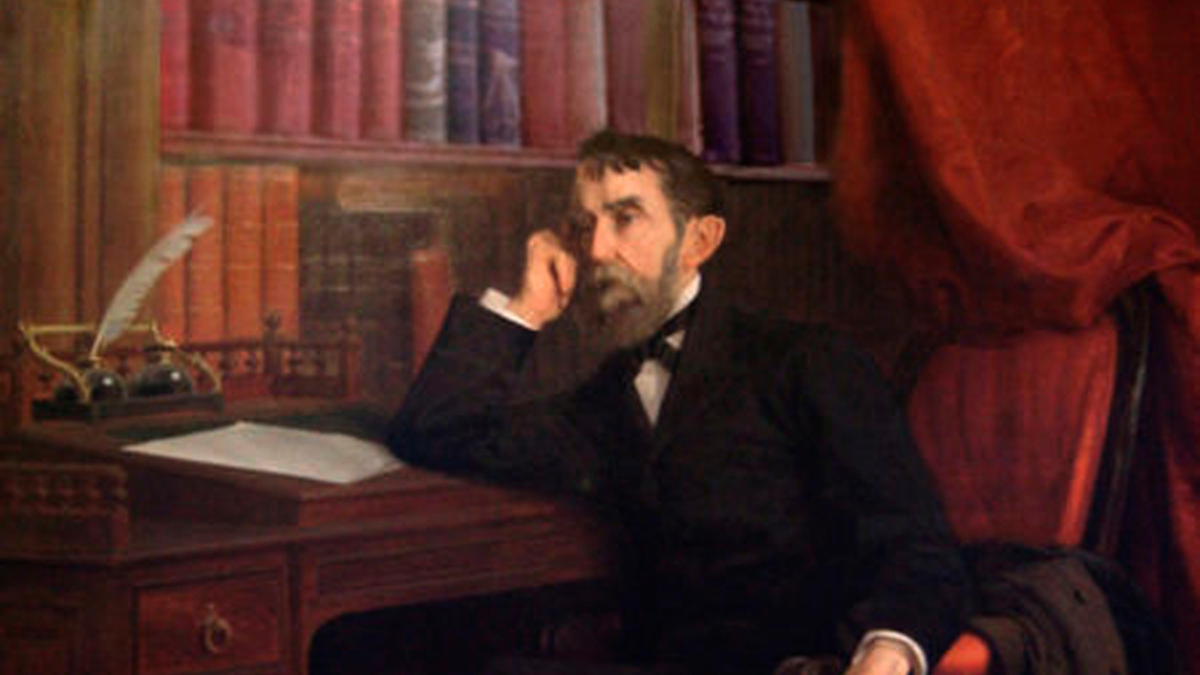

Cuando Rafael Núñez tenía 18 años, su padre, el coronel Francisco Núñez García del Fierro, lo llevó a vivir a Tumaco para escapar de una posible venganza de la familia de una muchacha de Cartagena a la que había dejado embarazada. Este idilio sería el primero de muchos romances, que han servido a sus admiradores para crear un personaje de leyenda o de novela. Otra fuente para su leyenda fue su obra poética, que incluye la letra del himno nacional, sus cartas desde El Cabrero e innumerables escritos de temas económicos y políticos.

Y, por supuesto, su historia se ha alimentado por sus luchas políticas, que empezaron cuando a los 15 años se enteró de que había estallado la guerra de los Supremos (1839-42) y tomó partido contra el gobierno de José Ignacio de Márquez y contra su propio padre. Cuando estamos conmemorando 200 años de su natalicio, quiero alejarme de esa figura de leyenda de Núñez, para resaltar su gran obra, que fue la Constitución de 1886, y tratar de encontrarle sentido en el contexto de la breve historia de vida independiente que llevaba entonces el país.

LEA TAMBIÉN

Historia de paradojas

Cuando el Congreso de Delegatarios elaboró la Constitución de 1886, con dos delegados por cada uno de los nueve estados, uno liberal independiente y otro conservador nacionalista, y fue proclamada el 5 de agosto de 1886, nuestro país llevaba una historia de vida independiente de inmensas paradojas.

En el lado positivo del balance de su corta historia existía una tradición de gobierno republicano desde la Constitución de Cúcuta de 1821, con separación de poderes y con presidentes y congresos elegidos regularmente por medio de elecciones.

Teníamos un país que había instituido una democracia con un derecho al sufragio antes que la mayoría de los países europeos y que, desde su independencia, habría de tener una de las más largas tradiciones electorales del mundo. Un país cuyos políticos constitucionalistas derrotaron a los autócratas y militaristas, incluyendo a Simón Bolívar, quien, al regresar en 1828, se declaró dictador, eliminó la Constitución de 1821 y trató de imponer una constitución como la de Bolivia con un presidente vitalicio y un congreso hereditario.

En contraste con la gran mayoría de los países de América Latina, durante el siglo XIX solo hubo un golpe militar, el de José María Melo, que duró solo ocho meses, pues fue derrocado por una alianza de los sectores constitucionalistas, un golpe que solo sería seguido por el de Rojas Pinilla en 1953. Este era un país que, en el gobierno de José Hilario López, había finalmente eliminado la esclavitud y había implementado una de las extensiones del sufragio más amplias de las que se conocían entonces en el mundo.

LEA TAMBIÉN

Pero, en el lado del pasivo del balance, en la segunda mitad del siglo XIX teníamos un país pobrísimo, con un 97 % de la población analfabeta y aislado del mundo, con las más bajas exportaciones per cápita de América Latina, con la excepción de Haití.

Era un país completamente fraccionado regionalmente, sin modernos medios de comunicación, donde los caminos de herradura y la mula eran el medio de transporte en donde no había ríos. Era un país que no había pagado las deudas contraídas durante las guerras de independencia y, como consecuencia, no tuvo acceso a los mercados financieros internacionales hasta comienzos del siglo XX.

Teníamos un Estado con paupérrimos recursos fiscales, producto básicamente de las rentas de aduanas, que, según un cálculo de 1871, eran de solo un peso per cápita, equivalente a una tercera parte del recaudo de México, una quinta parte del recaudo de Chile y una duodécima parte del de Perú.

Era un país que desde el fin de la Gran Colombia había tenido cuatro guerras civiles, la guerra de los Conventos o de los Supremos (1839-42), la guerra de los esclavistas del Cauca contra el gobierno de José Hilario López en 1850, la llamada guerra magna contra el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez (1860-62) y la guerra de 1876 contra el gobierno de Aquileo Parra.

Reformas liberales

En ese país paupérrimo, con regiones y élites fraccionadas, sin vías de comunicación, aislado del mundo y con un Estado demasiado precario, fue elegido presidente José Hilario López en 1849, quien, con las mejores intenciones, comenzó a emprender junto a sus colegas liberales y algunos conservadores una serie de reformas soñando que, para insertarse en el comercio internacional y alcanzar el desarrollo económico, “una nación federal, sin burocracia y sin política económica era lo ideal”.

Así, adoptaron el librecambio, expropiaron a la Iglesia, trasladaron muchos poderes del Estado central a los estados soberanos y alimentaron una nueva pugnacidad, que se sumó a la gran fractura regional que el país heredó de la Colonia.

Los historiadores Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó argumentan que las reformas liberales de Colombia, con el federalismo extremo de la Constitución de Rionegro, no tuvieron paralelos en otros países y “tal experiencia afianzó una tradición colombiana de poder fragmentado, particularmente en el Estado central”. Por su parte, el profesor de la Universidad de Berkeley David Soifer afirma que, en la América Latina de mitad del siglo XIX, emergió un consenso para promover la libertad comercial, pero, mientras que en países como Chile, México o Perú los líderes políticos decidieron fortalecer el Estado para obtener el orden y progreso, en Colombia se impuso un liberalismo antiestatista, que explica la debilidad histórica de su Estado.

LEA TAMBIÉN

Dos expresiones extremas de esas reformas fueron reducir el tamaño del ejército nacional a solo unos 375 soldados en 1855, y el derecho a la rebelión de los estados soberanos que consagró la Constitución de Rionegro de 1863. Estas reformas arruinaron el poco Estado que se trató de construir desde la Independencia, aumentaron la anarquía, empobrecieron aún más al país y acentuaron la fragmentación política.

Por estas razones, quizá la mejor definición de Colombia en la segunda mitad del siglo XIX la dio Miguel Samper cuando afirmó en 1867, en La miseria en Bogotá, que la Constitución de Rionegro es “un logogrifo, que organiza la anarquía”, y catorce años después, en El programa de la Unión, escribió que “lo que se observa en la estructura constitucional de nuestro sistema federal es una gran semejanza con el feudalismo”.

Como reacción a las guerras civiles y a las crisis económicas durante los gobiernos radicales, Rafael Núñez y muchos dirigentes de los dos partidos comenzaron a cuestionar las políticas que habían defendido hasta entonces, en lo que ayudó que, después de un período de diez años en Europa, Núñez regresó muy influenciado por el positivismo y por haber conocido Estados fuertes defensores del orden y de la paz.

Así, al posesionar ante el Congreso a Julián Trujillo como presidente, en 1878, mencionó la célebre frase “estamos confrontando este preciso dilema: regeneración o catástrofe” y, al no encontrar respaldo en su partido, comenzó a establecer relaciones con el ala nacionalista del Partido Conservador, liderada por Miguel Antonio Caro, quien lo apoyó en su elección de 1880, y en 1884 fue ya reelegido a nombre de los conservadores.

Al año siguiente, cuando los liberales de Santander y del Cauca se levantaron en armas, Núñez los derrotó y proclamó que “la Constitución de Rionegro ha dejado de existir”, y de la alianza entre los liberales independientes y los conservadores nacionalistas surgió la Constitución de 1886.

LEA TAMBIÉN

Una nueva Constitución

La nueva Constitución proclamó la reconstitución de la nación como una república unitaria y un Estado con un férreo régimen presidencial, autorizó la formación de nuevos departamentos desmembrando los estados existentes y recobró el dominio de los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados. Sin duda inspirado por lo que vivió, leyó y aprendió en su viaje a los Estados Unidos y en los diez años que vivió en Europa, como cónsul de Colombia en Liverpool y en Le Havre, Núñez abocó por un Estado centralista, pese a que, como vicepresidente de la Cámara de Representantes, había firmado la Constitución de 1853, que comenzó el proyecto federalista.

En lo económico, la nueva Constitución planteó un régimen intervencionista, pese a que Núñez, como secretario de Hacienda de Manuel María Mallarino, había sido defensor del librecambio. Con la nueva Constitución, Núñez estuvo de acuerdo en devolver a la Iglesia católica las prerrogativas que habían sido arrebatadas en los gobiernos radicales, pese a que, como secretario del Tesoro de Mosquera, fue coautor de sus expropiaciones.

Bajo la nueva Constitución, los gobiernos de la Regeneración no eliminaron, pero sí restringieron, el sufragio y prácticamente eliminaron la participación del Liberalismo en el Congreso.

Estos gobiernos hicieron un fuerte recorte de las libertades públicas con la censura de prensa y encarcelamiento sin previo aviso de los opositores, especialmente durante el gobierno de Miguel Antonio Caro, después de la muerte de Núñez, en 1894.

Es indudable que Colombia pagó un alto costo por haber transitado, primero, a un federalismo extremo y, luego, a un proyecto centralizador también extremo

Rafael Núñez había dicho que lo que hacía falta era “paz y ferrocarriles… lo demás es pura charlatanería”, pero el proyecto regenerador fue incapaz de generar paz y desarrollo económico.

El Estado no logró el monopolio de la fuerza en todo el territorio, la economía siguió estancada, se recortaron las libertades públicas y las guerras de 1895 y, en especial, la guerra de los Mil Días (1899-1902) devastaron al país, sacrificaron a decenas de miles de colombianos y se perdió Panamá.

Es indudable que Colombia pagó un alto costo por haber transitado, primero, a un federalismo extremo y, luego, a un proyecto centralizador también extremo. La primera y obvia lección de esa experiencia es que debemos evitar los extremos, pero para ser viable, nuestro país sí debe contar con un Estado central que tenga el monopolio de la fuerza y de la justicia en todo el territorio, como proclamó la Constitución de 1886.

LEA TAMBIÉN

En un país de regiones fuertes y autónomas, en una de las geografías más rugosas del mundo, no necesitamos acudir a un régimen federal, pero sí debemos tener un alto grado de descentralización en muchas áreas, no solo en el gasto, sino también en la generación de recursos por parte de los entes territoriales, así como una política de transparencia basada en gobiernos regionales de datos abiertos para evitar la corrupción y el derroche. Para que haya desarrollo y crecimiento económico, el país debe abrirse al mundo, como sucedió con la primera expansión cafetera a comienzos del siglo XX, que impulsó el mercado interno y la industria manufacturera.

En un país de regiones fuertes y autónomas, en una de las geografías más rugosas del mundo, no necesitamos acudir a un régimen federal, pero sí debemos tener un alto grado de descentralización en muchas áreas

La fragmentación

Estos traumáticos hechos históricos nos muestran también los costos de la polarización y fragmentación de las élites políticas. Después de la debacle de la guerra de los Mil días y la pérdida de Panamá, con base en la Constitución de 1886, que mantuvo los principios republicanos y la democracia representativa liberal que heredamos de la Constitución de Cúcuta de 1821, el país comenzó un importante proceso de modernización y desarrollo, gracias también a los acuerdos que hicieron posible reformas en los gobiernos de Rafael Reyes, en la Unión Republicana de Carlos E. Restrepo, o en el gobierno de López Pumarejo.

Infortunadamente, en el curso del siglo XX volvimos a tener varios episodios de polarización extrema y violencia y, aún hoy en día, las élites políticas no se han puesto de acuerdo para afrontar problemas estructurales como el narcotráfico y la violencia de grupos armados ilegales.

Dos siglos después de su natalicio, la vibrante obra de Rafael Núñez nos señala que nuestro futuro podría ser muy promisorio si logramos contar con un Estado que cumpla con las funciones esenciales de su razón de ser.

Santiago Montenegro (*) – Para EL TIEMPO

(*) Doctor en Economía, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y expresidente de Asofondos.