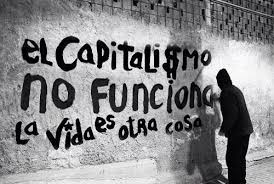

Las empresas multinacionales imponen sus propias reglas que conducen al endeudamiento creciente y acumulado de la población de los países del sur global.

El mecanismo de solución de disputas inversor-Estado, conocido como ISDS (Investor-State Dispute Settlement, en inglés), actúa como un instrumento financiero para condicionar a los gobiernos y mantener la dependencia internacional de los estados. Las demandas de los inversores y del Estado se han multiplicado en las últimas dos décadas en todos los continentes. De un total de seis casos en 1996, al cierre de 2023 había 1.332. Es significativo que los países latinoamericanos fueron demandados en 380 ocasiones, lo que representa el 28,5% de dichas demandas (https://isds.bilaterals.org/?-the-basics-&lang=es).

Este dispositivo de arbitraje internacional permite a los inversores extranjeros –principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión– demandar a países en tribunales internacionales cuando creen que las leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas gubernamentales nacionales violan sus protecciones definidas en tratados o acuerdos comerciales. De esta manera, cualquier disputa se lleva a cabo fuera de las jurisdicciones nacionales.

Estos casos son decididos por tres árbitros, en su mayoría abogados asociados con el sector privado y, por tanto, con grandes simpatías por las empresas. En el caso específico de los juicios contra Argentina, existen esencialmente tres estudios de abogados que se especializan en promoverlos. Freshfields Bruckhaus Deringer, que sirvió mayoritariamente a los intereses de inversores en América Latina, y lideró quince juicios contra ese país sudamericano. Le siguen King & Spalding, con doce, y M. & M. Bomchil, con siete.

Debido a sus efectos antisociales, el mecanismo ISDS ha generado críticas del mundo académico, la sociedad civil y los movimientos sociales a nivel internacional. Quienes cuestionan, sobre todo, la falta de transparencia en los procedimientos arbitrales, así como la ausencia de imparcialidad e independencia de los árbitros. Los procesos pueden llevarse a cabo en cualquier parte del mundo y el costo del arbitraje entre inversionista y Estado es mayor que el de un juicio ante tribunales nacionales. Además, sólo los inversores pueden iniciar este tipo de demanda. Paradójicamente, las víctimas de abusos por parte de empresas transnacionales en un país determinado no tienen ningún mecanismo legal para demandar a la empresa multinacional. Lo que se llama “justicia” para los poderosos.

Argentina en el punto de mira

Durante más de 20 años, hasta 2024, cuando perdió el primer lugar ante Venezuela, Argentina fue el país con mayor número de demandas en su contra ante estos tribunales de arbitraje internacional. Con el agravante de que es el país con mayor número de tratados bilaterales de inversión (TBI) de toda América Latina y el Caribe.

“El país se ha perdido en un laberinto de arbitrajes internacionales que le ha costado caro”, según un reciente estudio elaborado conjuntamente por el Transnational Institute (TNI), con sede en Amsterdam, Países Bajos, y tres organizaciones argentinas: la Fundación para el Medio Ambiente y los Recursos Nacionales (FARN), el Observatorio Austral del Petróleo y el Espacio de Trabajo Efisqui.

Sobre la lluvia, lo mojado: Según este informe, el gobierno de Javier Miley recientemente redobló su apuesta por ampliar los derechos de los inversionistas a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una ley que otorga derechos extraordinarios a todos los inversores, tanto extranjeros como nacionales, que ahora tienen la prerrogativa de demandar al Estado ante un tribunal de arbitraje internacional. “Las consecuencias podrían ser una nueva avalancha de demandas de arbitraje y un aumento de la deuda externa”, señala el estudio.

En cuanto a estos TBI, que brindan una protección extraordinaria a los inversores extranjeros, en Argentina casi todos -aproximadamente 46- fueron acordados en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem. Este mecanismo fue exclusivo para inversionistas extranjeros hasta la aprobación del RIGI en julio de 2024. A partir de esa fecha, el privilegio del inversionista extranjero se extendió a los inversionistas nacionales, específicamente invirtiendo en los sectores de energía, minería e hidrocarburos (https://isds-americalatina.org/argentina/).

YPF, caso simbólico

Varias demandas contra Argentina son sumamente significativas y ayudan a comprender el impacto de este mecanismo, que viola cualquier concepto de soberanía nacional. Tal es el caso de Repsol, la petrolera española que en 1999 compró por completo la empresa argentina Yacimientos Petrolificadores Fiscales (YPF). En 2012, cuando el Estado argentino expropió las acciones de Repsol, alegando la necesidad de garantizar la autosuficiencia energética del país, la empresa respondió con una demanda en cuatro instancias judiciales diferentes. Uno de estos organismos fue el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

La demanda inicial era de 10.400 millones de dólares, pero el Estado amenazó con investigar pasivos o deudas ambientales que Repsol pudiera haber causado por descuido o abuso de los recursos naturales. Finalmente, en 2014, se llegó a un acuerdo de 5 mil millones de dólares para poner fin al caso. Aun así, una década después, el Estado enfrentó otro revés a raíz de una demanda interpuesta en Nueva York por el fondo buitre Burford, que años antes había adquirido el derecho de interponer la demanda del Grupo Petersen, socio minoritario argentino, en el momento de la expropiación. Debido a la actualización de valor en los partidos, el veredicto a favor de Burford le reportó un beneficio de unos 16.000 millones de dólares.

El caso de YPF muestra cómo varios actores –desde la española Repsol hasta el Grupo Petersen y, finalmente, el fondo de cobertura de Burford– utilizaron estrategias de apropiación similares. En efecto, todos utilizaron los propios activos de YPF para financiar sus adquisiciones, obtuvieron enormes dividendos, vendieron los activos de la empresa y luego se marcharon con millones en reclamaciones. Un proceso que no sólo representa una transferencia de riqueza del Estado al capital privado, sino también un debilitamiento de la capacidad de YPF para cumplir sus objetivos de desarrollo nacional, soberanía energética y distribución social.

Los espantosos números del “caso” argentino

Argentina y Venezuela, los dos países latinoamericanos más demandados, representan casi un tercio de los 415 juicios contra América Latina y el Caribe reconocidos y oficializados a partir del 1 de julio de 2025. La mayoría de los juicios contra Argentina resultaron de la derogación de la Ley de Convertibilidad en 2002, que incluía la devaluación del tipo de cambio libre y los acuerdos de concesión del tipo de cambio libre. Sólo entre 2002 y 2007, Argentina fue demandada 42 veces, y el pico fue en 2003, con 20 de 25 demandas contra países latinoamericanos. Este fenómeno ha llevado a que numerosos textos académicos denominen a esta situación el “caso argentino”.

Según un informe conjunto del Transnational Institute, la Fundación Medio Ambiente y Recursos Nacionales, el Observatorio Petrolero del Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, los inversores se han beneficiado enormemente de las acciones contra Argentina. De 65 juicios contra este país, 26 fueron fallados a favor de los inversionistas y seis a favor del Estado, mientras que otros 18 fueron resueltos por acuerdo entre las partes. Cuatro todavía están en marcha, uno terminó en “empate” y diez fueron suspendidos. Si se considera que el acuerdo entre las partes beneficia en general a los inversores de alguna manera, los 18 acordados mutuamente se pueden sumar a los 26 que los beneficiaron por decisión judicial. El estudio concluye que “el 86 por ciento de los juicios ya resueltos contra Argentina (sin contar los que han sido suspendidos) terminaron en una decisión que benefició al inversor”.

La cantidad de recursos financieros involucrados es monumental: 53 de 65 demandas de arbitraje internacional contra el Estado argentino le costaron 9.330 millones de dólares, o el doble del presupuesto de educación en 2024, lo que demuestra que tales procesos “profundizan la deuda al vaciar las arcas del Estado y limitar su trabajo”.

En cuanto a la nacionalidad de las empresas demandantes contra Argentina, una tercera parte son estadounidenses (22 demandas). Le siguen España (10), Francia (8) e Italia (6). Es decir, si a eso se suman las peticiones de los inversores europeos, son casi el 60% de los casos; Junto con los inversores americanos, alcanza el 92%. El único país latinoamericano con inversores que han demandado a Argentina es Chile (4).

La mayoría de estas necesidades se registran en el sector servicios, principalmente en el suministro de energía (19); actividades financieras (11) y suministro de agua y gestión de residuos (10). En conjunto, los reclamos en estos tres sectores representan el 61,5% de todos los reclamos contra Argentina.

La telaraña de arbitraje utilizada por las grandes empresas para sancionar, condicionar y robar a los Estados ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas. América Latina en general, y países como Argentina en particular, ya están capturados. Y si esto continúa, con las nuevas leyes impulsadas por el Gobierno de Milei -como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, RIGI- durante décadas será casi imposible escapar de ese laberinto, que cada día disecciona más al país que respira a sus pulmones.

21.10.2025